研究・開発の窓 COLUMN

バイオ医薬品の経口投与や効率的脳内移行を実現する「組織関門透過ペプチド」を発見

熊本大学大学院 生命科学研究部 准教授

伊藤慎悟氏

高分子創薬モダリティの組織関門透過の課題解決を目指す

近年、バイオ医薬品が数多く上市されているが、高分子であるため経口投与や脳内移行が難しいことが課題となっている。熊本大学大学院生命科学研究部微生物薬学分野・准教授の伊藤慎悟氏らの研究グループは、小腸と脳の関門を越える新たなDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)キャリア「組織関門透過ペプチド(TBPP)」を発見し、実用化に向けた研究を進めている。

近年、バイオ医薬品が数多く上市されているが、高分子であるため経口投与や脳内移行が難しいことが課題となっている。熊本大学大学院生命科学研究部微生物薬学分野・准教授の伊藤慎悟氏らの研究グループは、小腸と脳の関門を越える新たなDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)キャリア「組織関門透過ペプチド(TBPP)」を発見し、実用化に向けた研究を進めている。

伊藤氏は「インスリン製剤や抗体医薬などに代表されるバイオ医薬品は、小腸からの吸収率、血液脳関門を越えて脳内移行する率がともに1%以下だ。アルツハイマー病の抗体医薬などは極めて高用量を投与することで効果を得ているが、次世代バイオ医薬品の創薬イノベーションには、小腸と血液脳関門(BBB)を透過させる技術開発が欠かせない」と強調する。

伊藤氏らがDDSキャリアとして着目したのが、細胞膜透過ペプチド(CPP)だ。アミノ酸数が30個以下の短いペプチドで、古くからHIV-1 Tat、Arginine octamer、Penetratinなどが細胞膜透過能を持つことが知られている。これらCPPとモダリティを結合させて細胞膜を透過させようとするのがこれまでのDDS戦略であった。

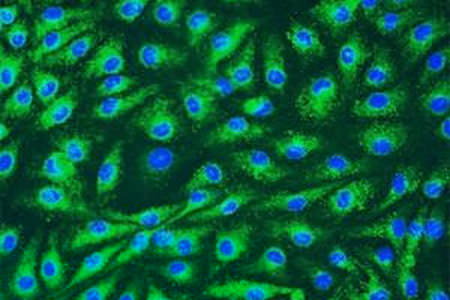

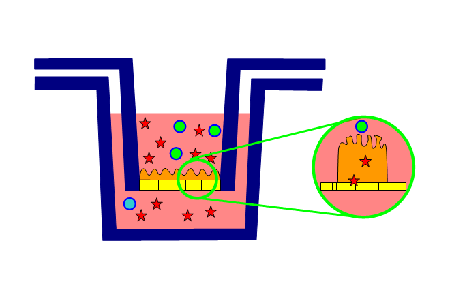

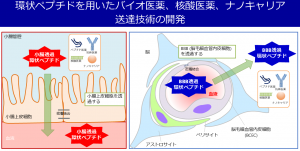

だが、伊藤氏は「既存のCPPには弱点があり、小腸の場合は管腔側から小腸上皮細胞内への移行はできるが、さらに血管側に移行することができない。血液脳関門の場合は脳毛細血管から血管内皮細胞への移行はできるが、さらに脳実質側へ移行することはできなかった」と指摘するとともに、「小腸上皮細胞、脳毛細血管内皮細胞に入るだけでなく、そこから出ていくことのできるキャリアを見つける必要がある」と新たな研究戦略を示す(図1)。

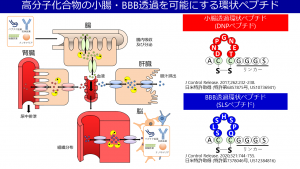

伊藤氏らは小腸と血液脳関門を透過できる新たなペプチドを「組織関門透過ペプチド(TBPP)」と名付け、ファージライブラリー技術を用いてスクリーニングする研究に取り組んだ。抗体やインスリンよりも大きいバクテリオファージの末端に新たに設計したTBPPを提示させ、in vitroヒト組織関門モデル細胞を用いて組織透過性を調べる実験である。このペプチドは7個のアミノ酸からなる環状構造が特徴で、環状部分が任意のアミノ酸配列に変化した膨大な数のファージライブラリーを作成することができる。

伊藤氏らは小腸吸収モデルにおいてはCaco-2細胞を用いて、ファージライブラリーの中から小腸上皮細胞を透過して管腔側から血管側に通り抜けられた環状ペプチドをスクリーニングし、スクリーニングしたペプチドをさらに2回透過させて確認し、そのアミノ酸配列を解析した。

この研究により、伊藤氏らが同定したのが小腸透過環状ペプチド(図2右上)であり、環状部分のアミノ酸配列の最初の3個の頭文字を取って「DNPペプチド」と命名し、2017年に論文発表した。

DNPペプチドが小腸上皮細胞を透過する分子機序について、「細胞膜に発現する受容体にDNPペプチドが結合することにより、受容体介在性トランスサイトーシスを介して細胞を出入りしている」と説明する。

さらに伊藤氏らはDNPペプチドを用いた経口製剤開発に向けた研究を行っている。市販されているインスリン製剤の中で多くを占めるインスリン6量体とD体アミノ酸で構成したDNPペプチドを混合した溶液を薬剤誘発糖尿病モデルマウスに投与すると、インスリンが小腸から吸収され、血糖降下作用を示した。また、経口化に向けては、インスリン6量体とD-DNPペプチドの混合液から固形製剤を調整し、その機能の検討を進めている。

血液脳関門を透過する「SLSペプチド」を同定

伊藤氏らは小腸に続いて、血液脳関門を透過する組織関門透過ペプチドの研究を行った。小腸透過環状ペプチドを同定したのと同じ手法で、環状ペプチド提示ファージライブラリーを用いてhCMCE/D3細胞からなるヒト血液脳関門モデルを透過する環状ペプチドを探索し、2種類のBBB透過環状ペプチドを同定した。医薬品の開発においては動物実験も必要とされるため、サルおよびラットのin vitro BBB透過モデルを用いて2種類を比較検討し、ヒト、サル、ラットのいずれのin vitro BBB透過モデルでも有意な透過能を示した「SLSペプチド」(図2右下)をBBB透過環状ペプチドに選定した。

「SLSペプチドのin vitro BBBモデルの透過率はコントロール群の約3倍、動物実験では約13倍の脳内移行性を示すことが分かった」と伊藤氏は述べる。ただ、血液脳関門は脳毛細血管内皮細胞の外側がアストロサイト、ペリサイトなどに囲まれた構造になっている。そこで、今度は3種類の細胞を階層的にスフェロイド化したヒトBBBモデルを用いた実験を行ったところ、SLSペプチドはコントロール群の約5倍の透過能を示し、抗transferrin抗体よりも高い透過能を示す可能性が示唆された。

さらに、伊藤氏らは抗体にSLSペプチドを融合させて脳内移行を促進する技術の研究を進めている。また、高分子化合物を脳内に輸送するキャリアとしてリポソームに着目。SLSペプチド修飾リポソームを合成し、ヒト、サル、ラットのBBBモデルを用いた実験を行ったところ、いずれのモデルでもSLSペプチド修飾リポソームのBBB透過が確認された。

伊藤氏は「組織関門透過ペプチドは抗体だけでなく核酸医薬にも応用できる。この技術を進展させればバイオ医薬品の経口投与が可能になるほか、脳神経疾患系バイオ医薬品の投与量を10分の1程度に減らせるのではないかと期待している。それだけでも医療経済的な効果は大きい」と話している。

過去の記事

-

薬物の代謝速度や相互作用に関与する小胞体膜トランスポーターの機能を解明する

名古屋市立大学大学院 薬学研究科 教授

荒川大氏 -

消化管全体の生理環境と薬物動態を考慮した革新的な薬物吸収性予測モデルを開発する

昭和薬科大学 薬学部 教授 白坂善之氏

(薬剤学研究室) -

プロテオーム解析を起点に老化関連疾患の病態機序や健康長寿の因子を探索

東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長 三浦ゆり氏(老化機構研究チーム プロテオーム研究) -

食品の機能性成分を分子・細胞レベルで解析し、「食による病気の予防」を目指す

群馬大学大学院 食健康科学研究科・理工学府 教授 薩秀夫氏 -

新たな遺伝子改変技術で長鎖ノックインマウスの高効率な作製に挑む

東京大学大学院農学生命科学研究科

助教 藤井渉氏